Bad barrierefrei umbauen – 9 Planungsfehler vermeiden

Enge Grundrisse, komplexe Normvorgaben und hohe Erwartungen an Design und Funktion – beim barrierefreien Badumbau treffen PlanerInnen auf eine Vielzahl an Herausforderungen. Wer hier frühzeitig die richtigen Weichen stellt, schafft nicht nur normgerechte, sondern auch wirtschaftlich und gestalterisch überzeugende Lösungen.

In diesem Beitrag erfahren Sie, welche typischen Planungsfehler beim barrierefreien Badumbau immer wieder auftreten – und wie Sie diese mit praxisbewährten Strategien vermeiden.

Barrierefreie Bäder sind ein zentrales Thema in Neubau und Bestand – nicht nur aus sozialer Verantwortung, sondern auch als entscheidender Faktor für die langfristige Wertsteigerung von Immobilien. Normen wie die DIN 18040 und die EN 17210 setzen klare Anforderungen an Planung und Ausführung, deren Einhaltung funktionale Sicherheit und rechtliche Absicherung gewährleistet.

Bewegungsflächen und Mindestmaße zu knapp kalkulieren

DIN 18040-1/-2

Eine normgerechte Raumplanung ist die Grundlage für ein funktionales und sicheres barrierefreies Bad. Die DIN 18040-1 (öffentliche Gebäude) und DIN 18040-2 (Wohngebäude) definieren verbindliche Mindestmaße für Bewegungsflächen:

- Vor WC, Waschtisch und Dusche: mind. 120 × 120 cm frei zugänglich (Wohnbau)

- Für Rollstuhlnutzung: mind. 150 × 150 cm Bewegungsfläche

- Türbreiten: mind. 80 cm, empfohlen 90 cm

Diese Maße müssen so eingeplant werden, dass sie auch bei geöffneter Tür oder installierten Hilfsmitteln uneingeschränkt nutzbar bleiben. Eine vorausschauende Planung berücksichtigt zudem Begegnungsflächen, wenn mehrere Personen – etwa Pflegepersonal und NutzerInnen – gleichzeitig im Raum agieren.

Kleines Bad barrierefrei umbauen

Gerade im Bestand treffen PlanerInnen häufig auf eingeschränkte Raummaße, die eine normgerechte Umsetzung erschweren. In solchen Fällen können platzsparende, höhenverstellbare Sanitärlösungen und klappbare Ausstattungselemente die Bewegungsfreiheit optimieren.

Empfehlenswert sind:

- Wandmontierte, hochklappbare Duschsitze

- Stützklappgriffe mit klappbaren Zusatzfunktionen

- Unterfahrbare, kompakte Waschtische

- Einsatz von Schiebetüren statt Drehflügeln zur Flächenoptimierung

Eine sorgfältige Abstimmung mit den beteiligten Gewerken ist hier entscheidend, um technische Vorgaben mit den baulichen Gegebenheiten in Einklang zu bringen.

Grundrissbeispiele & visuelle Planungshilfen

Für die Praxis empfiehlt sich der Einsatz von Grundrissvarianten und 3D-Visualisierungen, um Bewegungsflächen und Ausstattungselemente frühzeitig zu prüfen. HEWI stellt hierfür CAD- und BIM-Daten zur Verfügung, die eine exakte Integration in Planungssoftware ermöglichen.

Weiterführende Planungstipps finden Sie in unseren Fachartikeln zu barrierefreien WCs und barrierefreien Duschen, die detaillierte technische Anforderungen und Umsetzungsempfehlungen enthalten. Bei begrenztem Raum für den barrierefreien Badumbau bieten wir in diesem Artikel gebe praktische Tipps zur Planung kleiner Bäder.

Sicherheitsstandards in der barrierefreien Badplanung zu spät berücksichtigen

Sturzprävention, Rutschhemmung und Verbrühungsschutz

Die Auswahl geeigneter Bodenbeläge mit rutschhemmender Oberfläche (R-Klasse) minimiert das Sturzrisiko erheblich. Ergänzend sollten alle Nassbereiche mit Haltegriffen ausgestattet werden, die fachgerecht montiert und entsprechend der DIN 18040 auf die benötigte Höhe gesetzt werden.

Für den Schutz vor Verbrühungen sind Armaturen mit Temperaturbegrenzung oder Thermostatfunktionen Pflicht. HEWI bietet beispielsweise das SAFE TOUCH Brausethermostat, dessen Gehäuse sich auch bei hohen Wassertemperaturen nicht erhitzt – ein Pluspunkt für Sicherheit und Komfort in Mehrgenerationen- und Pflegebädern.

Montagehöhen und Platzierung von Bedienelementen

Bedienelemente wie Armaturen, Lichtschalter oder Brausehalter sollten so positioniert werden, dass sie aus sitzender und stehender Position leicht erreichbar sind. Die DIN 18040 empfiehlt hier Montagehöhen

- von 85 bis 105 cm für Bedienelemente und 80 bis 85 cm für Waschtischoberkanten.

- Bei WC-Anlagen ist die Höhe der Sitzfläche auf 46 bis 48 cm festzulegen, um den Transfer vom Rollstuhl zu erleichtern.

Die strategische Platzierung dieser Elemente – idealerweise bereits in der Entwurfsphase – sorgt dafür, dass das Bad ohne nachträgliche Anpassungen sicher genutzt werden kann.

Nutzerprofile ignorieren, Ausstattung starr planen

Individuelle Anforderungen in der Planung berücksichtigen

Barrierefreie Bäder sind niemals Standardlösungen – jede Planung muss sich an den spezifischen Nutzungsprofilen orientieren. Unterschiedliche Zielgruppen wie Mehrgenerationenhaushalte, Pflegebäder oder Hotelbäder erfordern jeweils eigene Anpassungen bei Bewegungsflächen, Ausstattung und Bedienbarkeit.

Für öffentliche und gewerbliche Objekte greifen hier häufig die Vorgaben der DIN 18040-1, während im Wohnbau die DIN 18040-2 maßgeblich ist. Diese unterscheiden sich beispielsweise in den Anforderungen an Wendekreise, Türbreiten und die Platzierung von Hilfsmitteln.

Flexible und nachrüstbare Lösungen einplanen

Eine zukunftssichere Badplanung sieht Montagevorbereitungen für Hilfsmittel wie Stützklappgriffe oder Duschsitze bereits in der Bau- oder Sanierungsphase vor – auch dann, wenn sie zunächst nicht installiert werden. HEWI bietet hierzu Systeme wie System 900, bei denen Haltevorrichtungen stilvoll vorgerüstet und bei Bedarf jederzeit ergänzt werden können.

Das ermöglicht es, das Bad bedarfsgerecht anzupassen, ohne aufwendige Nachrüstungen oder Eingriffe in die Bausubstanz. Gerade in Projekten mit begrenzten Budgets oder im Bestand ist diese Planungsweise ein wesentlicher Vorteil.

Beleuchtung als Sicherheitsfaktor unterschätzen

Normgerechte Ausleuchtung für barrierefreie Bäder

Eine durchdachte Beleuchtung ist im barrierefreien Bad weit mehr als ein Gestaltungselement – sie ist ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Nach den Empfehlungen der DIN 18040 sollte die Grundbeleuchtung blendfrei, gleichmäßig und mit einer Lichtstärke von mindestens 200 Lux im gesamten Raum realisiert werden.

Funktionsbereiche wie Waschtisch oder Spiegel sollten gezielt stärker ausgeleuchtet werden, um Tätigkeiten wie Rasieren oder Schminken zu erleichtern. Besonders in Bestandsumbauten lohnt es sich, die Elektroplanung frühzeitig mit der Sanitärplanung abzustimmen, um die optimale Positionierung von Leuchten sicherzustellen.

Blendfreiheit und visuelle Orientierung

Für NutzerInnen mit eingeschränktem Sehvermögen spielen Blendfreiheit und Kontraste eine zentrale Rolle. Indirektes Licht, satinierte Leuchtenabdeckungen oder LED-Spiegel mit diffuser Ausleuchtung verhindern harte Schatten und Reflexionen. HEWI bietet hierfür beleuchteten Spiegel, die das Gesicht gleichmäßig ausleuchten und gleichzeitig den Raum erhellen.

Ergänzend können Beleuchtungselemente entlang von Wänden, Sockeln oder Türrahmen als Orientierungshilfe eingesetzt werden – etwa in Form von LED-Lichtleisten mit Bewegungssensor, die nachts automatisch aktiviert werden.

Kostenplanung und Schnittstellen vernachlässigen

Ablaufplanung vom Entwurf bis zur Abnahme

Ein barrierefreier Badumbau erfordert eine präzise Abstimmung aller Projektphasen – vom Entwurf über die Ausführungsplanung bis zur finalen Abnahme. Bereits in der Konzeptphase sollten Kostenschätzungen auf Basis der geplanten Ausstattungs- und Materialqualität erstellt werden.

Dabei ist es ratsam, neben den reinen Bau- und Installationskosten auch Aufwendungen für Fördermittelbeantragung und eventuelle Nachrüstungen einzukalkulieren. Ein strukturierter Zeitplan mit klar definierten Meilensteinen stellt sicher, dass die Schnittstellen zwischen den Gewerken frühzeitig berücksichtigt werden.

Koordination zwischen Sanitär, Elektro und Trockenbau

Gerade bei barrierefreien Bädern ist die interdisziplinäre Abstimmung entscheidend:

- Sanitärinstallationen müssen so vorbereitet werden, dass Haltegriffe, höhenverstellbare WCs oder Duschsitze sicher montiert werden können (Tragfähigkeit der Wände, Vorwandinstallation).

- Elektroinstallationen sollten für Beleuchtung, Spiegelheizung, Thermostatsteuerungen oder Notrufsysteme optimal positioniert sein.

- Trockenbauarbeiten müssen diese technischen Anforderungen aufnehmen, ohne die Bewegungsflächen zu beeinträchtigen.

KfW-Förderung für barrierefreie Bäder übersehen

Barrierefreie Bäder sind oft mit erheblichen Investitionen verbunden. Für private wie öffentliche Bauvorhaben stehen verschiedene KfW-Förderprogramme zur Verfügung, die sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen greifen. Für PlanerInnen ist es wichtig, die jeweiligen Förderbedingungen bereits in der frühen Konzeptphase zu berücksichtigen, um die technischen Anforderungen mit den Richtlinien der Fördergeber in Einklang zu bringen.

Beispiele sind das KfW-Programm 455-B „Altersgerecht Umbauen – Investitionszuschuss“ oder zinsgünstige Darlehen aus dem KfW-Programm 159.

Zuschüsse der Pflegekassen & weitere Fördergeber

Neben der KfW können auch Pflegekassen nach § 40 SGB XI unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse gewähren, etwa wenn ein Pflegegrad vorliegt und die Maßnahme der Verbesserung des Wohnumfelds dient. Darüber hinaus lohnt sich die Prüfung regionaler Förderprogramme von Bundesländern oder Kommunen, die häufig gesonderte Zuschüsse für ein barrierefreies Bad bereitstellen.

Als PlanerIn können Sie AuftraggeberInnen hier einen entscheidenden Mehrwert bieten, indem Sie passende Förderwege aufzeigen, notwendige Nachweise frühzeitig einplanen und ggf. bei der Antragstellung unterstützen.

FAQ: Welche Zuschüsse gibt es für den barrierefreien Umbau? – Eine Übersicht finden Sie in unserem Fachbeitrag Zuschuss barrierefreies Bad, inklusive aktueller Antragsfristen und Förderbedingungen in diesem Artikel.

Barrierefreiheit der Dusche nur teilweise umsetzen

Bodengleiche Lösungen – Gefälle, Abdichtung und Rutschhemmung

Eine barrierefreie Dusche ist in vielen Projekten der zentrale Einstieg in den Badumbau. Für eine DIN-konforme Ausführung sind bodengleiche Lösungen Pflicht:

- Gefälle: 1–2 % in Richtung Ablauf, um Staunässe zu vermeiden

- Abdichtung: nach DIN 18534, mit sorgfältiger Ausführung an Wand- und Bodenanschlüssen

- Rutschhemmung: Bodenbeläge mit Bewertungsgruppe R10/B oder höher

Diese Parameter sollten bereits in der Rohbau- oder Sanierungsphase festgelegt werden, um spätere Anpassungen zu vermeiden. Besonders in Bestandsbauten empfiehlt sich der frühzeitige Abgleich mit der Tragfähigkeit der Bodenkonstruktion.

Bedienfreundliche Armaturen und Brausehalter

Für die Nutzung mit eingeschränkter Handkraft oder Motorik sind druckknopffreie Lösungen vorzuziehen. HEWI bietet hierfür einen stufenlos verstellbaren Magnetbrausehalter, der sich einfach mit einer Hand in der Höhe und Neigung verstellen lässt.

Armaturen sollten eine einfache Temperaturregulierung, gut erkennbare Markierungen und idealerweise einen Verbrühungsschutz besitzen. Die Anordnung von Bedienelementen innerhalb der Dusche erfolgt so, dass sie aus sitzender und stehender Position gleichermaßen zugänglich sind – empfohlen wird eine Montagehöhe von 85 bis 105 cm.

Höhenverstellbare Sanitärlösungen falsch auswählen

Technische Anforderungen und Einsatzbereiche

Höhenverstellbare WCs und Waschtische sind ein zentrales Element in der barrierefreien Badplanung. Sie ermöglichen die individuelle Anpassung an die Körpergröße, die Mobilität und die Nutzungssituation – sowohl im privaten Wohnbau als auch in öffentlichen oder halböffentlichen Gebäuden.

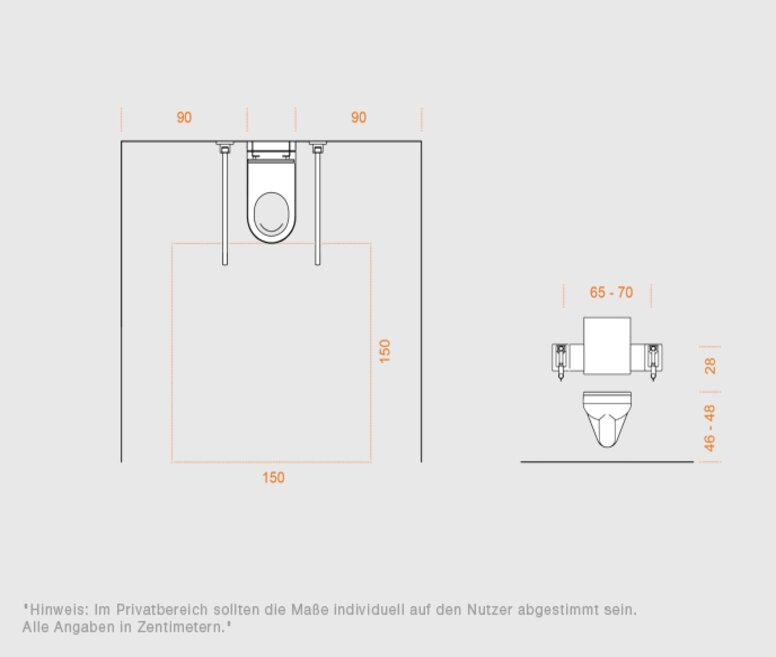

Nach DIN 18040-1 und DIN 18040-2 sollten WCs:

- in einer Höhe von 46–48 cm (Sitzfläche) montiert werden,

- wobei bei höhenverstellbaren Modellen ein Bereich von ca. 40–60 cm sinnvoll ist.

- Höhenverstellbare Waschtische sollten in der Höhe zwischen 70–85 cm variabel einstellbar sein, um eine Nutzung im Sitzen wie im Stehen zu ermöglichen.

Planungshinweise für Traglast und Montage

Bei der Auswahl ist auf die maximale Tragfähigkeit und die Art der Höhenverstellung zu achten – ob manuell, gasfederunterstützt oder elektrisch. Besonders in öffentlichen Bereichen ist eine hohe Belastbarkeit (mindestens 150 kg) gefordert. Die Vorwandinstallation muss entsprechend verstärkt werden, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.

HEWI bietet modulare Systeme, bei denen höhenverstellbare Elemente optisch in die Gesamtgestaltung integriert werden können. Diese lassen sich mit weiteren Komponenten wie integrierten Haltegriffen oder Beleuchtungselementen kombinieren, um Komfort und Sicherheit zu erhöhen.

Fehlende Orientierung durch unklare Material- und Farbwahl

Kontraste für NutzerInnen mit eingeschränktem Sehvermögen

Die gezielte Farb- und Materialwahl ist ein entscheidender Faktor für Orientierung und intuitive Nutzung im barrierefreien Bad. Studien zeigen, dass klare Hell-Dunkel-Kontraste zwischen Wand, Boden und Sanitärobjekten die Wahrnehmung deutlich verbessern – insbesondere für Menschen mit altersbedingten oder krankheitsbedingten Seheinschränkungen. HEWI bietet beispielsweise Lösungen aus dem System 800K sowie einen Waschtisch mit roten Akzenten, die gezielt für eine bessere Erkennbarkeit konzipiert sind.

Nach den Empfehlungen der DIN 18040 sollten Funktionsbereiche wie Waschtisch, WC oder Haltegriffe durch eine kontrastierende Farbgebung vom Hintergrund abgehoben werden. Dabei ist nicht nur der Farbton, sondern auch die Lichtreflexionswert-Differenz (LRV) entscheidend, um eine deutliche visuelle Abgrenzung zu erreichen.

Materialwahl für Funktion und Sicherheit

Neben der Farbwirkung spielt die Materialauswahl eine wichtige Rolle. Rutschhemmende Oberflächen im Bodenbereich erhöhen die Sicherheit, während matte oder strukturierte Materialien Blendeffekte reduzieren.

Kombinieren Sie dazu Produkte, die funktionale Anforderungen erfüllen, mit einem gestalterischen Anspruch. Die Auswahl sollte stets im Kontext des Gesamtfarbkonzepts erfolgen, um sowohl die Normanforderungen als auch die ästhetischen Vorstellungen der AuftraggeberInnen zu erfüllen. Nähere Informationen zur demenzgerechten Sanitärraumgestaltung haben wir in diesem Artikel zusammengetragen.

FAQ – Häufige Fragen

Welche Maße sind Pflicht für Barrierefreiheit im Bad?

Nach DIN 18040-1/-2 gilt:

- Bewegungsfläche vor WC, Waschtisch und Dusche: mind. 120 × 120 cm

- Für Rollstuhlnutzung: mind. 150 × 150 cm

- Türlichte: mind. 80 cm, besser 90 cm

- Montagehöhe WC-Sitzfläche: 46–48 cm

Diese Vorgaben sind abhängig von der Gebäudenutzung (Wohnbau oder öffentlich) und sollten frühzeitig in die Planung integriert werden.

Welche Zuschüsse gibt es für den barrierefreien Umbau?

Zu den wichtigsten Förderquellen gehören:

- KfW-Programm 455-B „Altersgerecht Umbauen“ (Zuschuss)

- KfW-Programm 159 (zinsgünstiger Kredit)

- Zuschüsse der Pflegekassen gemäß § 40 SGB XI (bis zu 4.000 Euro pro Maßnahme)

- Regionale Förderprogramme von Bundesländern und Kommunen

Eine vollständige Übersicht mit Förderbedingungen und Fristen finden Sie in diesem Artikel.

Bad barrierefrei umbauen: Ihr nächster Schritt zur erfolgreichen Umsetzung

Ein barrierefreier Badumbau verlangt eine präzise Planung, die Normkonformität, Nutzerkomfort und wirtschaftliche Effizienz vereint. Mit den richtigen Lösungen und einer frühzeitigen Abstimmung aller Gewerke lassen sich Projekte realisieren, die sowohl funktional als auch gestalterisch überzeugen.

HEWI Planungsservice

Wenn Sie ein Bad barrierefrei umbauen möchten, unterstützt Sie der HEWI Planungsservice. Jetzt Kontakt aufnehmen!